« Il ne s’agit pas de dénoncer, mais de rappeler que la Suisse doit passer à l’action »

Entretien avec Nadine Brauchli, responsable Énergie à l’Association des entreprises électriques suisses (AES).

Durant l’été, et plus particulièrement en période de canicule, les villes se transforment en véritables îlots de chaleur. Conscientes des risques que cela représente pour la santé, les villes réfléchissent à la manière de transformer leurs espaces publics.

Début du mois de mars, la ville de Lausanne dévoilait sa vision pour la future place de la Riponne. D’ici quelques années, cet espace pourrait se transformer en un lieu verdoyant, recouvert de terrasses végétalisées, d’espaces ludiques, de nombreux arbres et surtout donner « une place importante à l'eau ».

« C'est une belle étape, un projet qui apporte des réponses aux problèmes de cette place et aux enjeux actuels, que ce soit l'arborisation et la question du climat », déclarait Grégoire Junod sur les ondes de la RTS.

Si le projet, conçu par le bureau Paysagestion SA, doit encore être validé par le Conseil communal et franchir d’éventuelles oppositions, son orientation s’inscrit pleinement dans les nouvelles stratégies d’urbanisme et d’architecture pensées pour répondre aux défis du réchauffement climatique.

Durant l’été, et plus particulièrement en période de canicule, les villes se transforment en véritables îlots de chaleur. Ce phénomène typique du climat urbain désigne l’écart de température de l’air entre la ville, plus chaude, et sa périphérie, plus fraîche. « En Suisse, cette différence peut atteindre 6 degrés », indique l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

« Les îlots de chaleur ont un coût sur la santé significatif, avec, par exemple, des risques risques respiratoires et cardiovasculaires plus élevés qui diminuent l’espérance de vie », explique l’un des auteurs d'une étude publiée par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Cette surchauffe des centres urbains est d’autant plus préoccupante qu’elle a des effets concrets sur la santé. Il y a un an, l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) publiait une vaste étude, dressant une première évaluation du coût des îlots de chaleur sur la santé humaine. « Notre étude montre qu'ils ne sont pas uniquement un problème de confort, mais qu’ils ont un coût sur la santé significatif, avec, par exemple, des risques risques respiratoires et cardiovasculaires plus élevés qui diminuent l’espérance de vie », explique l’un des auteurs de l’étude, qui porte sur 85 villes européennes, dont Genève.

Pour la seule Cité de Calvin, l’étude estime que les îlots de chaleur urbains peuvent entraîner quatre décès supplémentaires liés à la chaleur pour 100 000 habitants par an. Toutefois, elle souligne également que ces mêmes îlots de chaleur contribuent à éviter 3,4 décès dus au froid.

Pour changer la donne et se préparer à des périodes caniculaires annoncées comme plus fréquentes et prolongées, les villes repensent la transformation de leurs espaces publics. En effet, des solutions existent pour atténuer les îlots de chaleur.

Elles incluent la multiplication des espaces verts et aquatiques, la création de corridors d'air frais, l'implantation de murs végétalisés, la construction de toitures claires à fort pouvoir réfléchissant, ou encore la promotion de matériaux de construction rafraîchissants comme le bois, ainsi que l’adaptation du revêtement des rues.

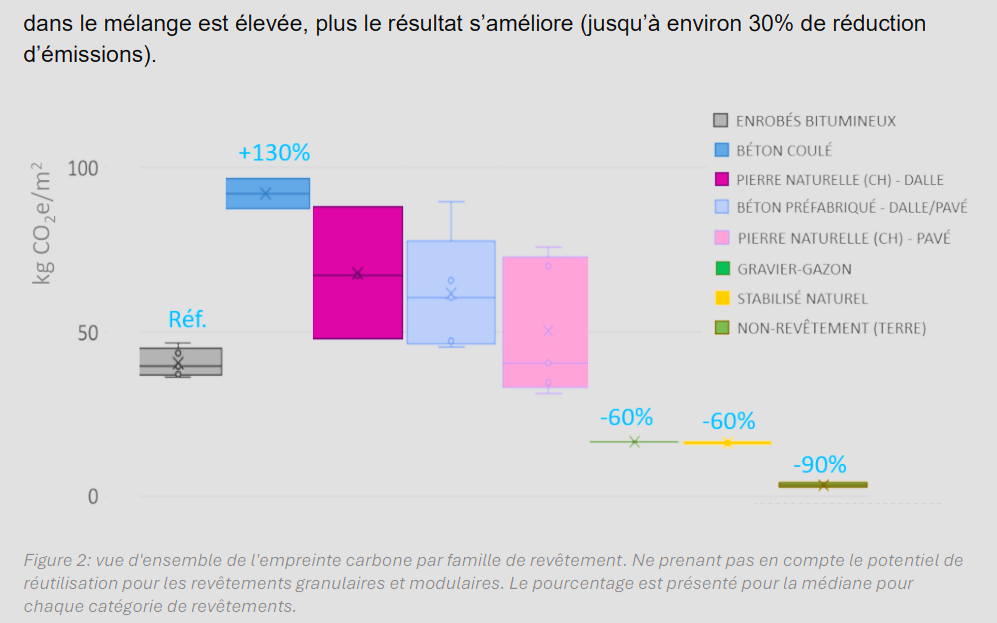

Dans sa stratégie d’adaptation aux nouvelles réalités climatiques, la ville de Lausanne vient de publier un rapport consacré aux revêtements des surfaces extérieures. L’institut de recherche Energy de la Haute École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), en collaboration avec l’entreprise Ecoscan SA, a ainsi évalué à la fois « l’empreinte carbone des revêtements et cherché à définir les principes d’aménagement les plus pertinents pour lutter contre le réchauffement de la ville et améliorer sa perméabilité. »

Concernant la surchauffe en milieu urbain, les scientifiques ont notamment modélisé et testé diverses surfaces en intégrant plusieurs paramètres, tout en évaluant l’effet supplémentaire de l’arborisation. Leurs conclusions mettent en avant les matériaux extensifs, tels que la terre végétale, le gravier-gazon ou le stabilisé naturel.

« Associer arborisation et sélection judicieuse des revêtements – clairs, ou à faible conductivité thermique – est nécessaire pour réaliser des îlots de fraîcheur là où cela est possible. Mises en œuvre seules, ces deux solutions sont insuffisantes pour rafraîchir efficacement la ville », expliquent les auteurs de l’étude. D’autres critères, comme la perméabilité des matériaux ou leur provenance en circuit court, sont tout aussi essentiels pour aboutir à une solution optimisée.

Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en ville, redessiner le paysage urbain est une priorité. « Combiné à une urbanisation galopante, L’effet d’îlot de chaleur urbain, dû aux activités humaines et aux constructions, pourrait faire que les villes se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui pourrait entraîner une augmentation des températures de 4 °C si les émissions de gaz à effet de serre restent sur leur trajectoire actuelle », peut-on lire sur le site du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

« En Suisse, on procède surtout à de petites adaptations ponctuelles aux périodes de chaleur croissantes – ici quelques arbres dans un rectangle, là un brumisateur géant, comme à Zurich », explique William Fuhrer, professeur à la Haute école spécialisée bernoise.

Cette adaptation des centres-villes doit être démarrée sans tarder étant donné qu’elle prendra du temps. Prenez la simple solution de l’arborisation, pour qu’elle commence à porter ses fruits, il faut compter une bonne décennie, selon une étude menée par une équipe de l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau (Eawag).

Si la Suisse ne figure pas parmi les pires élèves en matière d’aménagement urbain, elle dispose encore d’une large marge de manœuvre, à en croire William Fuhrer. « En Suisse, on procède surtout à de petites adaptations ponctuelles aux périodes de chaleur croissantes – ici quelques arbres dans un rectangle, là un brumisateur géant, comme à Zurich. Mais la nature requiert plus d’espace pour se développer efficacement. En réalité, il serait nécessaire de laisser autant que possible la nature s’épanouir dans les villes », explique ce professeur à la Haute école spécialisée bernoise.

D’après les experts du PNUD, alors que la population urbaine mondiale devrait encore doubler d’ici 2050, les villes contribuent déjà de manière significative aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). « C’est pourquoi il est de plus en plus important d’élaborer des plans climatiques locaux dans lesquels les villes s’engagent à renforcer leur résilience climatique, à accroître leur capacité d’adaptation, à réduire leurs émissions, à améliorer leur préparation aux catastrophes, à moderniser leurs stratégies de riposte et à adopter des mesures d’adaptation et d’atténuation plus strictes. »