L'actualité en bref

Régulièrement, on vous regroupe le meilleur de l'information parue dans la presse suisse et internationale.

Première partie d'un dossier spécial sur les principaux aspects liés aux voitures électriques.

Nous reproduisons ici l'excellente synthèse sur la mobilité électrique réalisée par la plateforme de vulgarisation et de sensibilisation WattED, une synthèse conçue à l'origine sous la forme d'un dossier découpé en sept questions distinctes. Vu son ampleur, nous avons préféré couper la poire en deux.

Les idées reçues ont la vie dure. Un sondage IPSOS réalisé fin 2024 révèle que 71 % des Français estiment que, tout compris, le véhicule électrique (VE) n’est pas meilleur pour le climat que le véhicule thermique (VT). Mais qu’en est-il réellement ?

Un véhicule électrique (VE) est plus polluant qu'un véhicule thermique (VT) à sa fabrication, cela semble évident en raison de l'impact de la fabrication de la batterie qui pèse quelques centaines de kilos. Il n'y a d'ailleurs pas que ça, l'impact de la carrosserie est également plus grand pour un véhicule globalement plus grand et lourd à performances comparables. En revanche, sur sa phase d'utilisation, on comprend également que l'électricité est un vecteur normalement nettement moins carboné que le pétrole.

Pour trancher, il faut donc faire des études d'analyse de cycle de vie, depuis le tout début (l'extraction des minerais et leur raffinage) jusqu'à la fin de vie du véhicule. Et bien sûr, les résultats seront différents selon le modèle (type de batterie, type de moteur, lieu de fabrication...), son usage (citadin ou autoroutier, modéré ou intensif, durée de vie) et son pays d'usage (électricité plus ou moins propre).

Ce qui ressort à l'unanimité des rapports scientifiques, c'est qu'à moins d'un cas de figure extrême (un VE qui roulerait très peu et utilisé dans un pays où l'électricité est uniquement faite à base de charbon comme l'Inde...), sur son cycle de vie complet, le VE est systématiquement meilleur que le VT.

Pour savoir à quel point, cela dépend ensuite des hypothèses et des sources disponibles. Les plus récentes, en provenance d'agences scientifiques, montrent qu'un VE c'est 2x moins de CO₂ à une échelle mondiale (correspondant à une électricité moyennement carbonée, comme en Allemagne), voire 3 à 4x moins dans les pays à l'électricité décarbonée (comme en France ou en Suisse).

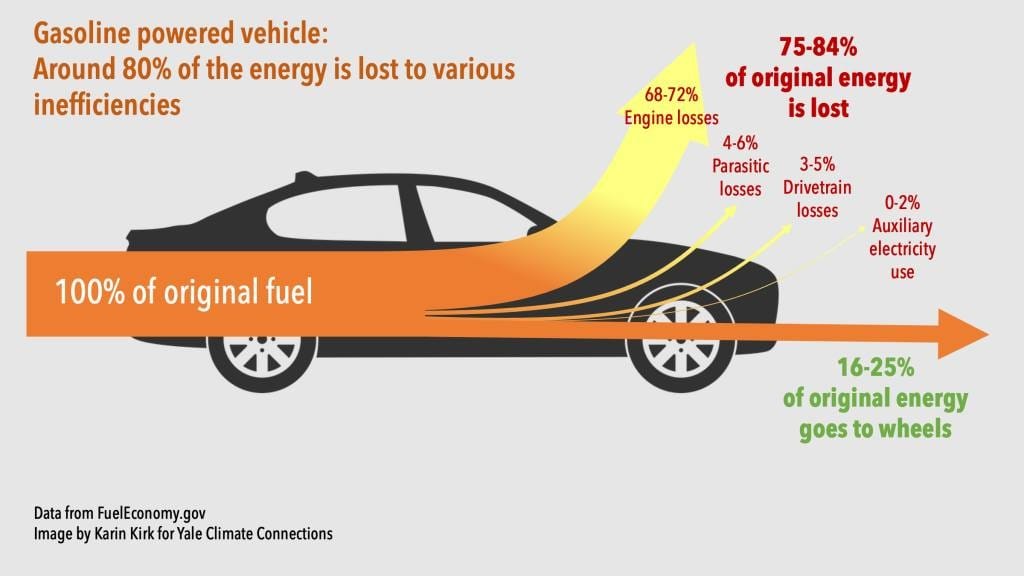

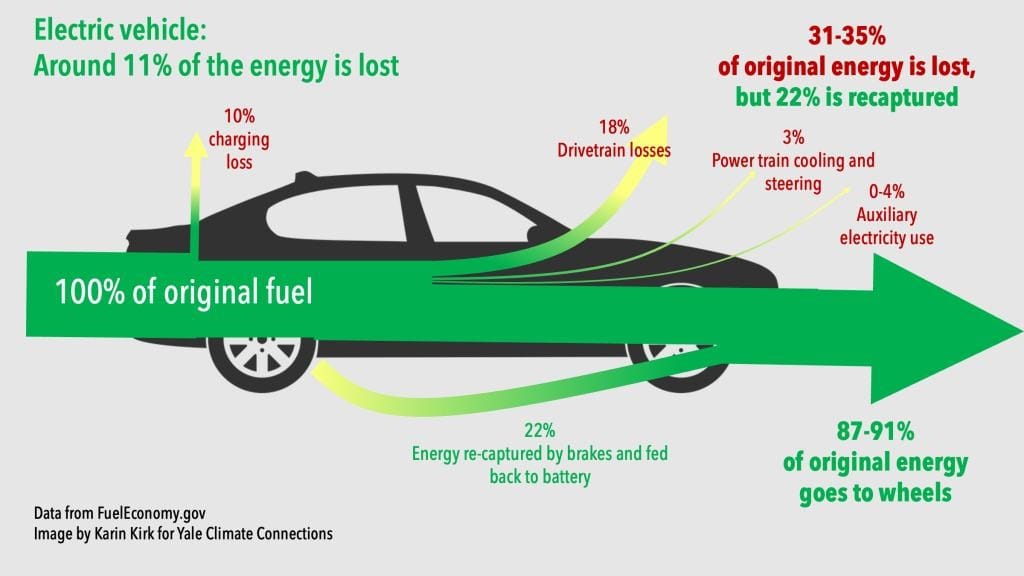

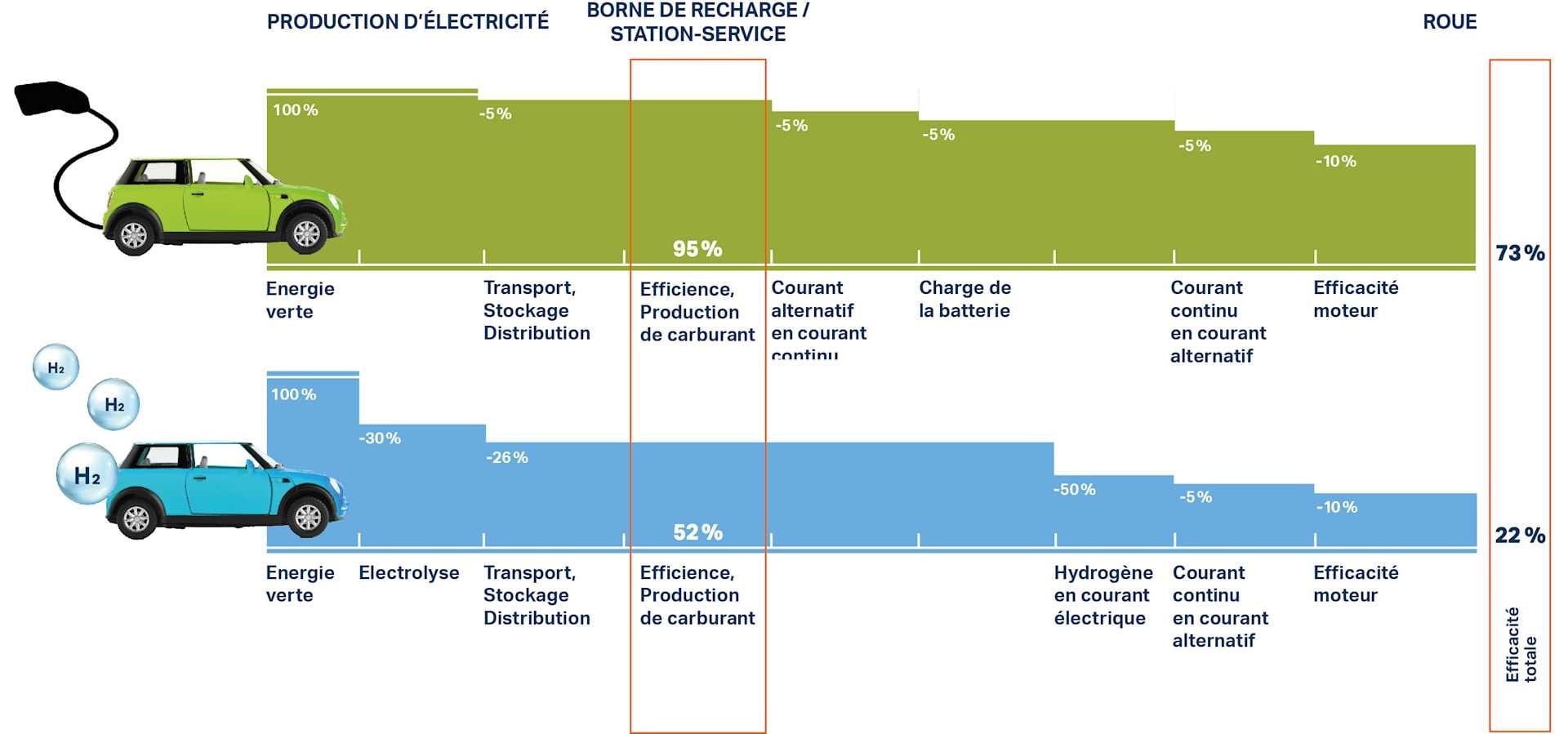

Qu'est-ce qui explique cette différence, même dans un pays où l'électricité n'est pas spécialement propre ? L'EFFICIENCE. Là où un véhicule thermique va gaspiller en pertes de chaleur environ 4/5 du pétrole que vous mettez dans le réservoir, le véhicule électrique lui ne va en perdre qu'environ 1/5. Quand bien même le VE est généralement plus massif à modèle équivalent, vous pouvez considérer que vous consommez globalement 3x moins d'énergie.

Une petite astuce pour s'en rendre compte ? Un VE consomme généralement entre 15 et 20kWh/100kms. Le contenu énergétique d'un litre de pétrole tournant autour des 10kWh, c'est donc l'équivalent d'une consommation d'1.5 à 2L aux 100kms, on voit bien ce facteur 3-4 en termes de consommation... et en plus, il ne s'agit pas de pétrole qu'on brûle.

À la question « n'est-il pas mieux de tirer mon véhicule thermique actuel jusqu'au bout ? », la réponse au niveau climatique, dans un pays comme la Suisse ou la France (à l'électricité décarbonée), serait : « uniquement si vous l'utiliserez encore moins de 40'000 kms et que ce sera votre dernier véhicule, sinon il vaut mieux arrêter de brûler du pétrole le plus tôt possible ».

Scientifiquement, sur l'aspect climatique, le sujet est tranché, et c'est pour ça que dans tous les scénarios de transition (du GIEC à l'AIE en passant par tous les scénarios nationaux comme l'OFEN en Suisse), l'électrification de la mobilité est un axe indispensable (et probablement un des leviers d'actions les plus simples).

La durabilité ne se résume de loin pas qu'au climat, et certains discours hostiles au véhicule électrique (VE) sur d'autres aspects (manque de matières, terres rares, travail des enfants...) sont devenus viraux via les réseaux sociaux. Y a-t-il de la fumée sans feu ? Creusons un peu ces autres aspects !

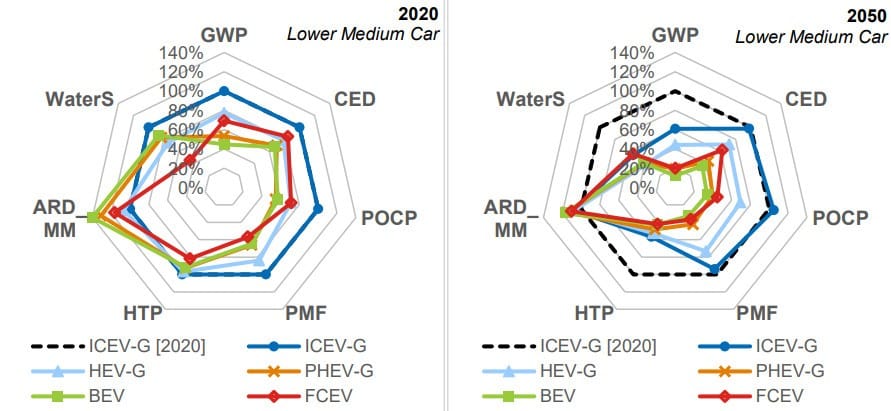

Si les études sur l'aspect climatique sont nombreuses, rares sont celles qui traitent des autres enjeux. La plus complète que nous avons trouvée nous vient du JRC (le centre de recherche de l'UE) qui considère les 7 impacts jugés majeurs sur ce sujet : l'impact climatique mais aussi la toxicité pour l'être humain, la demande énergétique, la création de pics d'ozone, les émissions de particules fines, la consommation de métaux et minerais et la consommation d'eau.

Résultat : le VE est jugé meilleur que le véhicule thermique (VT) sur 6 des 7 catégories d'impact. Quelle est donc la catégorie récalcitrante ? Sachant qu'un VE pèse en général 25% de plus qu'un VT, sans surprise, il s'agit de la consommation de métaux et minerais.

Une phrase très intéressante sur cette catégorie d'impact mérite notre attention : « l'impact supérieur des VE est principalement dû aux composants électroniques et à l'usage du cuivre dans les batteries. Cobalt, nickel et lithium ne représentent qu'une toute petite portion de la masse totale et ne contribuent pas significativement à l'impact de cette catégorie, malgré les défis d'approvisionnement de ces matériaux pour répondre à la demande de batteries Li-ion ».

Et oui, contrairement à la focalisation extrême sur des noms de métaux peu connus faisant office d'épouvantail, c'est en fait du côté du bon vieux cuivre et de l'aluminium qu'un VE a plus d'impact minier qu'un VT ! Pour donner un ordre de grandeur, la masse de lithium ou de cobalt dans un VE tournera autour de 5kgs pour un véhicule pesant 1.5 tonnes.

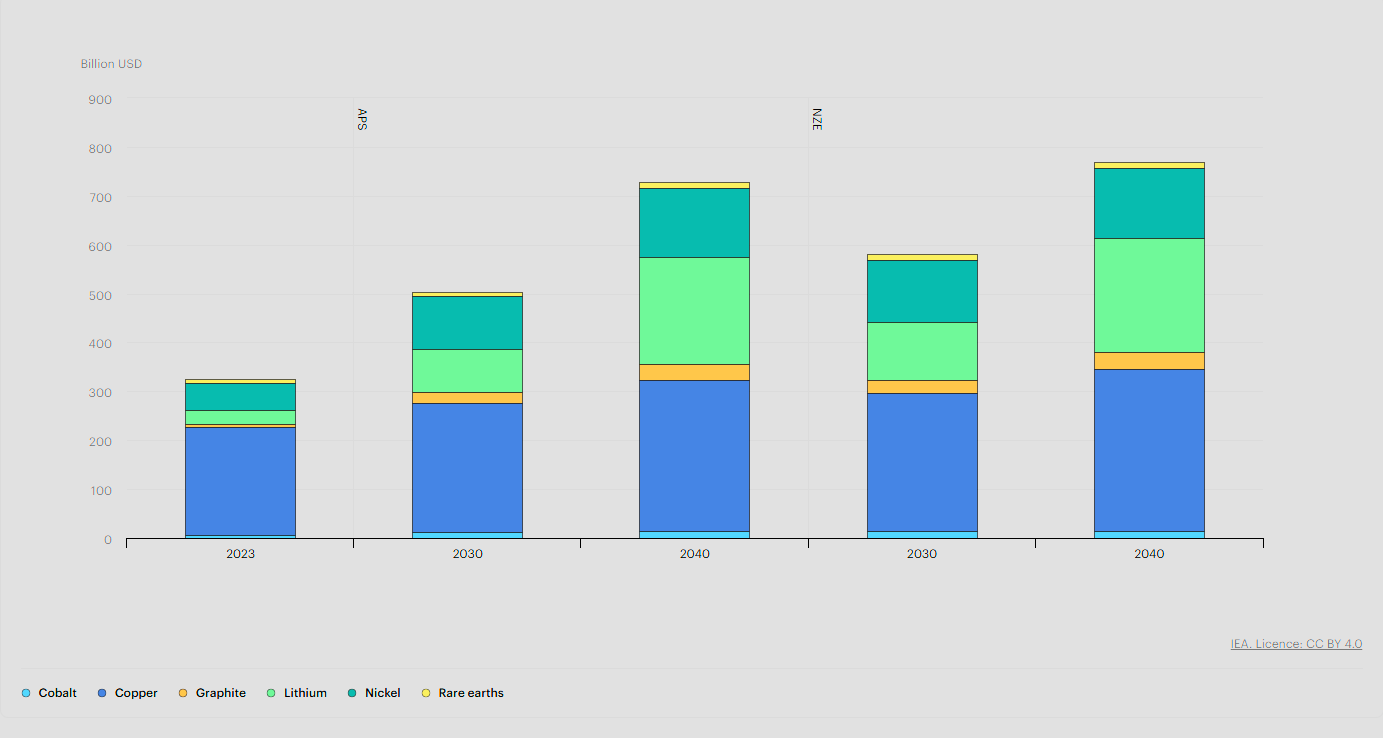

Si l'AIE (l'Agence Internationale de l'Energie) suit de très près les stocks et flux d'extraction et de consommation du nickel, graphite, lithium, cobalt..., ce n'est pas parce que leur impact serait comparable de près ou de loin au ravage causé par les fossiles. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'y en aurait pas assez sur la planète (l'AIE parle d'un problème de flux, pas de stocks).

Comme mentionné à la fois par le JRC et l'AIE, le sujet est avant tout géostratégique en lien avec la sécurité d'approvisionnement dans un monde où la Chine est omniprésente tant dans l'extraction que dans l'affinage de ces matériaux (vaut aussi pour le solaire PV, l'éolien, les réseaux...). C'est pour ça qu'ils sont appelés « métaux critiques » en raison de leur importance pour la transition.

Rappelons aussi, vu la ténacité de cette légende urbaine, que les batteries de voitures électriques ne contiennent pas de terres rares. Selon la technologie choisie par le constructeur, on peut cependant en trouver dans les aimants du moteur d'un VE (neodyme, dysprosium) mais sachez que chaque VT en contient dans son pot catalytique (cerium). Cet « argument » anti-VE n'est donc vraiment pas valable.

Reste la question des sources d'approvisionnement en métaux et plus spécifiquement leur extraction. Des photos montrant des enfants travaillant dans des mines de cobalt choquent naturellement et engendrent un rejet immédiat. Actuellement 66% provient de la RDC, pays extrêmement pauvre dans lequel le cobalt - source de richesse potentielle - peut entrainer les pires horreurs.

La grande majorité du cobalt du pays est toutefois extraite dans des mines officielles exploitées par des compagnies occidentales où les droits humains sont normalement respectés et les conditions de travail bien meilleures, la majorité des profits ira donc aux grands négociants de matières premières ainsi qu'aux politiques locaux. Pour les grandes entreprises automobiles reconnues, un risque de scandale est bien trop important et l'approvisionnement est confiée aux partenaires les plus fiables possibles (soit en direct avec des mines officielles comme Tesla, soit carrément dans d'autres pays comme Renault avec le Maroc).

Bilan : les arguments anti-VE sous couvert d'écologie ou d'éthique semblent le plus souvent être à charge et portés par les tenants du « business as usual », prolongeant de facto le règne de la mobilité basée sur le pétrole. Bien sûr, mettre en mouvement 1.5 tonnes de métal pour déplacer 1-2 personnes n'a rien de « propre » mais les études scientifiques mettent toujours en avant que le VE est globalement meilleur que le VT sur presque tous les aspects (air, eau, santé...).

Si une batterie de 500kgs de métaux (déjà recyclés aujourd'hui) soulève autant de questions, on semble oublier l'impact dramatique des 12 tonnes de pétrole qu'un VT consommera sur sa durée de vie (brûlés et jamais recyclés) !

Seule ombre au tableau : une immobilisation accrue de métaux, ce qui rappelle l'importance d'autres leviers pour la transition (recyclage, cure d'amincissement pour les véhicules, covoiturage, autopartage, report modal...).

Un des inconvénients de l'électromobilité par rapport à la mobilité thermique est son autonomie limitée ainsi que son compagnon d'infortune : son temps de recharge plus long.

Même si les véhicules électriques (VE) s'améliorent d'année en année, l'autonomie sur autoroute en hiver (pire cas de figure mais fréquemment utile) se situe généralement entre 200kms (citadines) à 350kms (berlines, SUV), loin de la portée à laquelle on est habitués depuis des décennies avec les VT. La recharge nécessitant généralement au moins 25mns sur une borne rapide (et même des heures avec des bornes lentes), il y a clairement une crainte (légitime) à perdre énormément de temps pour qui parcourt régulièrement de longues distances, si l'on doit charger 2x plus souvent et 3-20x plus longtemps.

Ce changement potentiellement important en termes de confort d'utilisation pousse de nombreuses personnes à écarter d'office l'électromobilité pour plutôt imaginer se faciliter l'avenir avec 2 autres types de motorisation : l'hybride et l'hydrogène.

Commençons par les véhicules hybrides, actuellement divisés en deux catégories :

Avec le PHEV, Il y aurait là matière à penser qu'on a le meilleur des 2 mondes et qu'on évite soigneusement une batterie surdimensionnée avec la consommation de matériaux que cela engendre. D'ailleurs les données renvoyées par les constructeurs laisseraient montrer que le résultat serait presque au niveau environnemental des VE, tout en offrant la « sécurité » de son plein de pétrole !

La réalité est malheureusement bien moins rose : d'après des enquêtes d'utilisation, ces véhicules là sont bien plus souvent utilisés en mode "pétrole" qu'en mode « électrique », leurs usagers tendant à oublier de recharger systématiquement.

En Suisse, le fondateur d'Impact Living, Marc Muller, a dégainé une étude à petite échelle faisant tache d'huile. Cette dernière a démontré qu'en fait l'impact environnemental des PHEV en conditions réelles était mauvais ce qui sonna le glas des subventions valaisannes. Quelques mois plus tard, ce seront de grandes agences scientifiques qui arriveront à la même conclusion, l'étude de la Commission Européenne sur 600'000 véhicules montrant que les émissions réelles des PHEV étaient 3.5x plus élevées que ce qui était annoncé !

Parlons maintenant du véhicule à hydrogène.

Depuis des années, il fait fantasmer en promettant une mobilité propre et globalement sans changement d'habitude pour l'usager. Effectivement, comme on a pu le voir, un tel véhicule à pile à combustible (FCEV) utilisant de l'hydrogène « vert » aurait globalement un impact environnemental presqu'aussi bon qu'un VE.

En dehors du fait que l'H2 est un gaz extrêmement compliqué à gérer (explosif, inflammable, prompt à fuir et à effet de serre indirect) tant pour l'usager que pour le réseau de distribution, ce n'est pas ce qui le pénalise le plus. Ce qui coince, c'est que dans tout le cycle d'un tel véhicule, on commence avec de l'électricité (qui doit provenir de sources non fossiles), que l'on transforme ensuite en hydrogène (par électrolyse de l'eau), que l'on doit stocker, transporter, comprimer (700 bars !) et utiliser dans une pile à combustible qui fera tourner un moteur... électrique.

Toutes ces phases auront donc causé un énorme gaspillage d'énergie. Bien qu'il permette de s'affranchir d'une batterie volumineuse, il est impensable que la mobilité hydrogène puisse rivaliser financièrement avec le fait de simplement utiliser l'électricité de départ pour faire tourner directement le moteur.

Pour autant que l'on veuille s'attaquer aux problèmes environnementaux alors oui, le VE est l'avenir de la mobilité légère mais il est clair qu'en attendant des ruptures technologiques (batteries solides), c'est un sacré changement d'habitude pour des habitués du VT. Finie l'insouciance de pouvoir recharger n'importe où en un rien de temps, ce qui peut engendrer du stress lors d'imprévus, de mauvaise coordination ou si on est mal préparés (pays inconnu, partage de véhicules d'entreprises...).

Ceci dit, il faut encore la recharge rapide s'est beaucoup développée ces dernières années tant au niveau des véhicules que du déploiement de bornes puissantes proches des autoroutes, il n'y a plus le moindre problème pour recharger rapidement en Suisse, en France ou dans la majorité de l'Europe (c'est plus inégal chez nos amis italiens).

En revanche, les tarifs en charge rapide peuvent être très élevés selon le pays, l'opérateur et la vitesse, ce qui explique notamment le succès de Tesla qui permet à ses clients de charger à haute vitesse à un prix canon sur son propre réseau de superchargers.

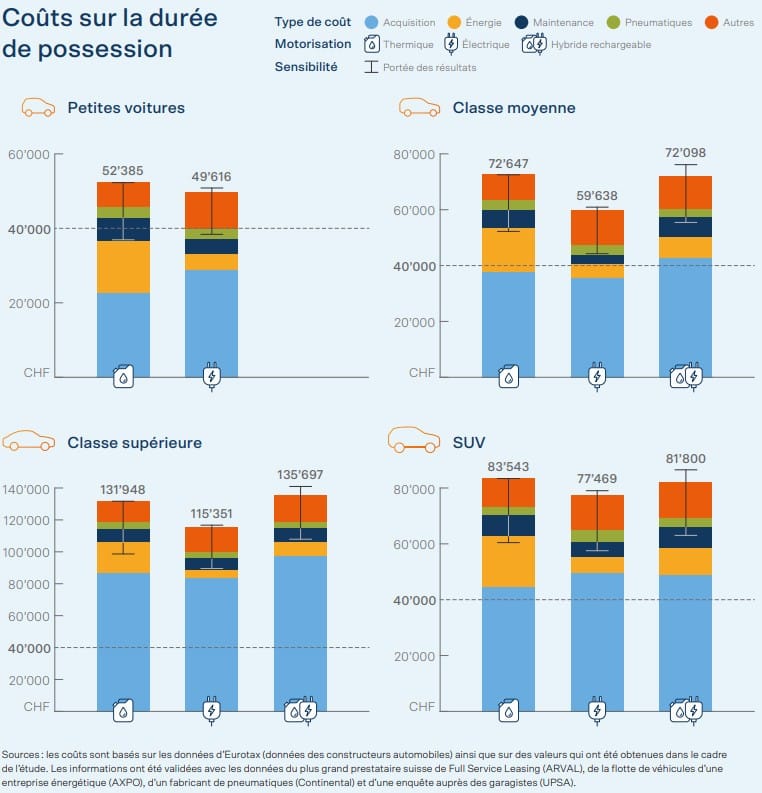

La voiture électrique (VE), trop chère pour être rentable ? C’est une critique qui revient souvent dans les discussions, à juste titre puisqu'historiquement ceux-ci ont toujours été plus chers à l'achat que leurs équivalents thermiques (VT), notamment en raison du coût de la batterie. Ceci dit, l'écart se réduit progressivement avec les améliorations technologiques du VE tandis qu'on a constaté récemment une hausse du coût des VT.

En Europe, l'écart est généralement de +20% sur le prix du véhicule neuf (avant subventions), avec de grosses différences selon les pays et le segment de véhicule (citadine, berline, SUV...).

À noter que dans certains pays, les subventions étaient si généreuses que le VE revenait finalement moins cher à l'achat (Norvège, où 98% des voitures neuves sont désormais des VE) alors qu'en Chine, même sans subventions, les VE sont parfois moins chers que les VT.

Ceci dit, l'écart a tendance à se réduire ces temps avec une hausse de prix des VT en parallèle d'une féroce compétition et industrialisation en progrès du côté des VE.

Mais derrière le prix affiché chez le concessionnaire, il y a toute une autre série de critères à prendre en compte. Que ce soient les coûts d'entretien (service, pièces...), ceux des pneumatiques ou d'autres frais annexes tels que les taxes, les assurances, l'installation de bornes de recharge, ils sont en moyenne 2x moins élevés pour les VE.

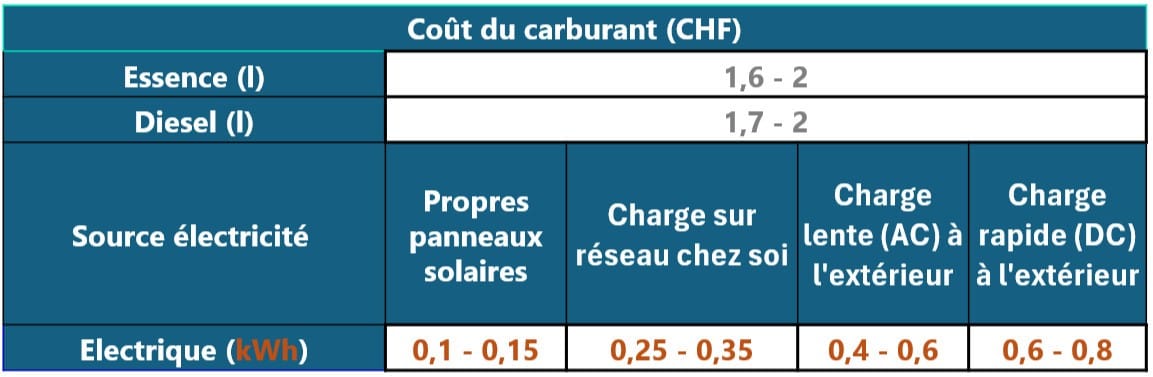

La grande différence se situe surtout au niveau du prix l'énergie consommée: essence, diesel ou électricité.

Naturellement, le niveau de consommation dépend bien sûr de divers facteurs (taille de véhicule, type de motorisation, type de terrain, type de conduite, météo...). Et il y a énormément d'autres facteurs qui peuvent faire varier les prix à l'instar de l'endroit où vous faites votre recharge.

Avec les tarifs du réseau de recharge public aujourd'hui en Suisse, on y gagne souvent trop peu pour rembourser une différence au prix d'achat, si le VE est nettement plus cher que son équivalent VT. En revanche, si l'on a une borne de recharge chez soi (ou que son travail offre une politique de bornes de recharge à un prix avantageux) alors les gains sont très substantiels, de l'ordre de 1'000.-/an pour un rouleur « moyen ». Sachant qu'une batterie est garantie 8 ans (et dans les faits, dure plus longtemps), on peut faire son calcul ainsi. Et l'intérêt est bien sûr croissant en fonction de son kilométrage annuel.

Même s'il existe une multitude de cas de figure et de facteurs importants (subventions, kilométrage annuel, etc.) et qu'il faut que chacun fasse ses petits calculs ou se faire conseiller pour s'y retrouver, il en ressort que le coût de l'énergie revient toujours moins cher avec un VE.

Et si le propriétaire peut charger son véhicule à la maison, le gain est encore plus intéressant. Attention toutefois, ce « si » est loin d'être anodin dans un pays où :

Ces trois point contribuent aujourd'hui à empêcher, en Suisse, un déploiement plus rapide de la mobilité 100% électrique.

À cela s'ajoute encore l'inconnue sur la décote de son VE. C'est en effet bien beau de parler d'un cas de figure basé sur la durée de vie entière d'un véhicule mais comme le marché de l'occasion représente 75% des achats de véhicule en Suisse, cela vaut la peine de mentionner 2 autres points.

La première chose à faire est de voir ce qui est encore sous garantie (généralement 3 ans pour le véhicule et 8 ans / 160'000kms pour la batterie). Par rapport à un véhicule thermique qui contient beaucoup plus de pièces et donc beaucoup plus de facteurs de risques, ici l'état de la batterie est LE paramètre essentiel. Ceci pour 2 raisons : elle représente un tiers du prix de la voiture et son usure limitera l'autonomie, risquant de ne plus répondre à vos besoins si ce modèle répondait tout juste à ce critère.

Pour peu que l'on fasse attention à ça, il y a de très belles affaires à faire au niveau de l'achat de VE d'occasion, notamment car la peur de l'usure des batteries rend les acheteurs frileux poussant les vendeurs à baisser le prix par rapport à la valeur « théorique ».

En dehors de la frilosité d'un marché d'acheteurs peu connaisseurs des VE et encore réticents à « prendre le risque », une 2ème raison d'une forte décote vient de l'amélioration constante des VE avec des modèles toujours plus performants pour un prix donné.

Aujourd'hui, il faut donc compter sur une dépréciation plus forte en vue d'une possible revente même si cette tendance pourrait s'inverser à moyen terme. L'Agence Internationale de l'Énergie signale d'ailleurs qu'avec la performance accrue des batteries et la confiance grandissante au sein du public, elle mise désormais dans ses modèles sur une dépréciation équivalente entre VE et VT.

Agence Internationale de l'Énergie (2024) : Global EV Outlook 2024

GIEC (2022): Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers (ipcc.ch)

RTE (2020) : electromobilitee syntheese.pdf (rte-france.com)

JRC (2020) : Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA

Agence Internationale de l'Énergie (2024) : Global Critical Minerals Outlook 2024 – Analysis - IEA

ADEME (2022) : Emissions des Véhicules routiers - Les particules hors échappement

À contresens (2020) : Documentaire de Marc Müller et Jonas Schneiter, disponible gratuitement sur Play Suisse (1h34)

Agence Internationale de l'Énergie (2024) : Impact comparé des différentes formes de motorisation

Agence Internationale de l'Énergie (2024) : Global Hydrogen Review 2024

Liebreich Associates (2023) : Hydrogen Ladder Version 5.0

RTE (2020) : Transition vers un hydrogène bas carbone

Office fédéral de l'énergie (2023) : Les coûts totaux de possession des voitures de tourisme analysés

Agence Internationale de l'Énergie (2024) : Trends in electric cars – Global EV Outlook 2024 – Analysis - IEA

Outils de l'AIE pour pouvoir tout paramétrer, notamment avec des coûts de véhicule d'occasion : Electric Vehicles: Total Cost of Ownership Tool – Data Tools - IEA

Nature Energy (2025) : The closing longevity gap between battery electric vehicles and internal combustion vehicles in Great Britain