« Sans accord, la sécurité et la stabilité du réseau se détérioreraient davantage »

Entretien avec Michael Frank, directeur de l'Association des entreprises électriques suisses (AES).

Une étude récente de l’École polytechnique fédérale de Zurich a soulevé des doutes quant à la faisabilité du stockage de CO₂ en Suisse. Si la minéralisation in situ s’avère impossible, la solution réside dans des réservoirs plus profonds, au sein des aquifères salins.

Sept millions de tonnes ! C’est le volume total de CO₂ que le Conseil fédéral envisage de capter et de stocker en Suisse afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Sa stratégie repose sur deux approches : le stockage dans des produits durables, tels que les matériaux de construction, et l’enfouissement géologique, à hauteur de trois millions de tonnes. Toutefois, un problème majeur demeure : l’incertitude quant au lieu exact où ce dioxyde de carbone sera entreposé.

Ces derniers jours, une étude récente a semé le doute sur la faisabilité du captage et du stockage du CO₂ en Suisse. « En Suisse, selon une étude de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), le stockage de CO₂ dans le sol n’est pas réaliste », titrait une dépêche de l’ATS. D’après leurs conclusions, les scientifiques estiment en effet que le stockage durable du CO₂ ne serait pas viable, ni à court ni à long terme.

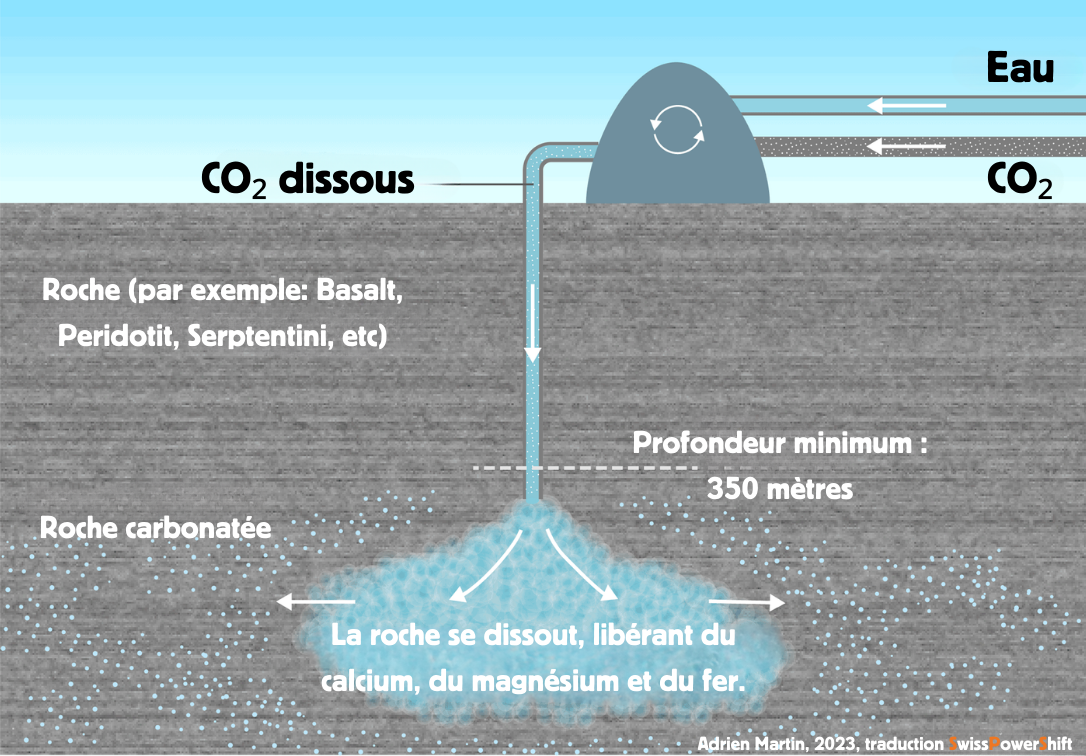

Cette prise de position concerne toutefois une méthode bien spécifique de stockage : la minéralisation in situ. Pour être durable, cette technique, qui consiste à dissoudre le CO₂ dans l’eau avant de l’injecter sous forme de gaz carbonique dans le sous-sol, requiert un ensemble de conditions préalables. « Il faut que la roche soit riche en calcium, magnésium et fer, tout en contenant le moins possible de silice. Trois types de roches se démarquent : le basalte, la péridotite et la serpentinite », précisent les auteurs de l’étude.

Afin d’optimiser la capacité de stockage, la minéralisation in situ nécessite que la roche atteigne un certain volume et se situe à une profondeur d’au moins 350 mètres, garantissant ainsi une pression suffisamment élevée pour absorber le CO₂ dans l’eau. À cela s’ajoutent plusieurs facteurs déterminants, tels que l’âge de la roche, son état de vieillissement, sa porosité, sa température ou encore sa perméabilité. « Ce sont là quelques-uns des critères indispensables pour qu’une région puisse être considérée comme un réservoir », explique Adrian Martin. Aujourd’hui chargé de projet en durabilité environnementale chez Nespresso Suisse, son travail de master à l’EPFZ a servi de base à l’étude.

« Ces résultats confirment les conclusions d’une étude commandée par l’Office fédéral de l’énergie, qui avait jugé les conditions géologiques en Suisse défavorables à une minéralisation in situ », indique Robin Poëll, porte-parole de l’Office fédéral de l’environnement.

D’après Thanushika Gunatilake, autre participante à l’étude et aujourd’hui professeure assistante à l’Université libre d’Amsterdam, ce repérage à l’échelle de la Suisse des types de roches appropriées est « le premier du genre ». En effet, les chercheurs ne se sont pas contentés d’analyser les nombreuses études scientifiques disponibles : ils ont également examiné les cartes géologiques de la Suisse, région par région.

Certaines zones, comme Zermatt-Saas, la Nappe du Tsaté en Valais ou encore celle d’Arosa dans les Grisons, semblaient initialement adaptées au stockage du CO₂, avant d’être finalement écartées. Prenons l’exemple du site de Zermatt-Saas : en plus de présenter des signes de minéralisation antérieure, ses roches souterraines sont très denses et contiennent peu de cavités ouvertes ou de fissures dans lesquelles le CO₂ pourrait s’infiltrer.

La piste du stockage est-elle définitivement compromise pour la Suisse ? Serons-nous contraints de continuer à exporter le CO₂ capté vers d’autres pays, à l’instar du projet pilote mené avec l’Islande ? Non, estiment les spécialistes, finalement peu surpris par les conclusions zurichoises. « Ces résultats confirment les conclusions d’une étude commandée par l’Office fédéral de l’énergie, qui avait jugé les conditions géologiques en Suisse défavorables à une minéralisation in situ », indique Robin Poëll, porte-parole de l’Office fédéral de l’environnement.

Pour atteindre les objectifs prévus par la Confédération, il faudra en réalité juste forer plus en profondeur afin d’atteindre les aquifères salins. « Compressé en phase supercritique ou liquide, le CO₂ est injecté dans des formations géologiques poreuses (dites réservoirs) et remplies d’eau non potable. Ces dernières se situent à des profondeurs supérieures à 800 mètres, là où la pression est suffisante pour le maintenir sous forme dense », explique Eleni Stavropoulou.

Chercheuse associée au Laboratoire de mécanique des sols de l’EPFL, elle est responsable des activités liées au stockage du CO2. « On peut injecter et stocker 25 fois plus de CO2 que s’il était en forme gazeuse dans l'atmosphère », ajoute-t-elle. L’un des principaux atouts des aquifères salins réside dans leur grande étendue et leur large répartition à l’échelle mondiale, y compris en Suisse.

Les CapRock sont des couches géologiques quasi imperméables qui bloquent le CO₂ sur place et sur le long terme, grâce à leur propriétés multi-physiques favorables », explique Eleni Stavropoulou, chercheuse associée au Laboratoire de mécanique des sols de l’EPFL.

Il reste toutefois à identifier les zones favorables à ce stockage. Pour être véritablement efficace et éviter que le CO₂ ne remonte à la surface, une condition géologique supplémentaire est essentielle : un mécanisme de piégeage naturel que les scientifiques appellent CapRock. « Ce sont des couches géologiques quasi imperméables qui bloquent le CO₂ sur place et sur le long terme, grâce à leur propriétés multi-physiques favorables », explique Eleni Stavropoulou.

Selon la chercheuse de l’EPFL, les connaissances sur cette technologie sont déjà solides, mais des études supplémentaires seront nécessaires pour analyser les propriétés des différents géomatériaux composant les futures zones de stockage. « Dans cette optique, nous développons actuellement un démonstrateur du système de stockage à l’échelle métrique (réservoir et CapRock, ndlr), qui nous permettra notamment d’évaluer l’efficacité de l’injection dans des sols suisses et d’estimer les risques associés, tels que d’éventuelles fuites de CO₂ », explique-t-elle.

D'après Robin Poëll, il faudra encore faire preuve de patience. « Les sites de stockage géologiques en Suisse ne seront probablement pas développés avant 2030. Selon les estimations de l’Office fédéral de l’énergie, ils ne seront pas opérationnels avant 15 à 20 ans », explique le porte-parole de l'OFEV.